REPORT

2024.11.08

【イベントレポート】旅する“Sea” 「はたらく×ホルモンシリーズ STEP3:組織のホルモンバランスを可視化しよう!」を開催しました

仕事の悩みや組織の課題をホルモンという生命科学の視点でメタ認知することで解決のヒントを探る“はたらく×ホルモン”人気シリーズ第3弾! 2024年11月20日に開催したイベントのレポートをお届けします。

2024.11.08

仕事の悩みや組織の課題をホルモンという生命科学の視点でメタ認知することで解決のヒントを探る“はたらく×ホルモン”人気シリーズ第3弾! 2024年11月20日に開催したイベントのレポートをお届けします。

働く環境を変え、働き方を変え、生き方を変えることをテーマに掲げるWORK MILL(ワークミル)プロジェクトでは、「はたらく」の多様な可能性を探るイベントを開催しています。今回は生態系のあり方と生命科学・データサイエンスを活用した生命性あふれる組織づくりを提供する、株式会社Fungii代表取締役の鈴木泰平さんをゲストにお招きし、仕事の悩みや組織の課題をホルモンという生命科学の視点でメタ認知することで解決のヒントを探る“はたらく×ホルモン”人気シリーズ第3弾を開催しました。

普段働いていると些細なことにイライラしたり、モヤモヤしたり、時に必要以上に怒りすぎてしまい、そんな自分にさらに落ち込んでしまったり……そんな経験は誰もが一度はあるのではないでしょうか? それ、もしかしたらホルモンが影響しているかもしれません。

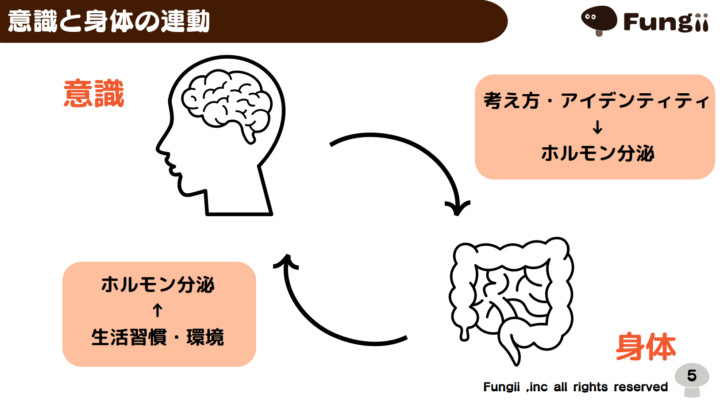

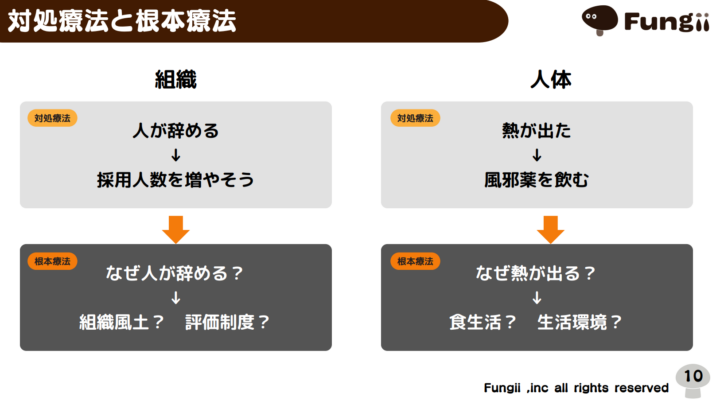

ホルモンは人体のさまざまな働きを調整する化学物質で、人間の体には100種類以上のホルモンが存在しています。ホルモンは健康や活動性を維持するために必要なものですが、ホルモンバランスが乱れることで人格や行動へ影響を及ぼすほか、病気の原因になってしまうこともあるのだそう。さらに鈴木さんはホルモン特性を理解することで、離職増加や生産性低下など、多くの企業が抱える経営課題に対しても、対処療法ではなく根本的な解決に期待ができると話します。

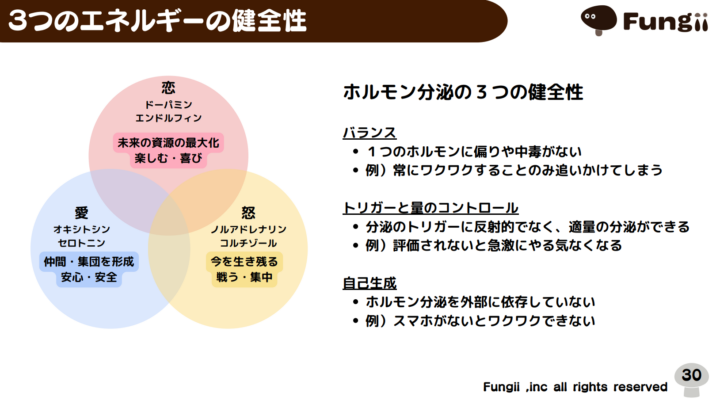

今回のイベントでは人間の主要ホルモン6つを取り上げ、それぞれを「愛ホルモン(オキシトシン・セロトニン)」、「恋ホルモン(ドーパミン・エンドルフィン)」、「怒ホルモン(ノルアドレナリン・コルチゾール)」に分類して紹介をいただきました。

ホルモンは個人に対してだけでなく、組織に対してもホルモン視点で経営を捉えることができると鈴木さんは話します。

各ホルモンの経営傾向として「怒ホルモン的組織」は、現在の課題を乗り越えることを意識した短期的達成志向にあり、組織構造としてはヒエラルキー型、上位下達の傾向。「恋ホルモン的組織」は、怒ホルモンより長期的達成志向で未来への期待やワクワクを感じている傾向にあり、組織構造としてはビジョン志向でトップダウン型。最後に「愛ホルモン的組織」は、持続可能志向で今ある安心感を守る傾向にあり、組織構造としては共感とホスピタリティを大事にするボトムアップ型。

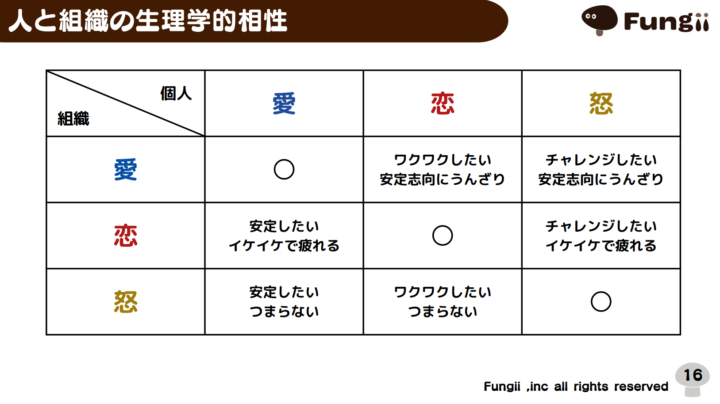

そして組織と個人とのホルモン相性によって前述のような離職増加や生産低下を引き起こしてしまうリスクが高くなるのだとか。例えば愛ホルモンモードの組織に怒ホルモンモードの個人が所属している場合、個人は組織に対して「もっとチャレンジしたいのに、安定志向にうんざりだ」と感じやすく、離職に繫がるリスクが高まるのだそう。

このように離職や生産性低下など、組織は個人に対して表層的な課題解決に取り組むだけでは対処療法にしかならず、エネルギーレベルでどのような課題があるのかを把握し、根本的な課題解決策を講じることが重要です。

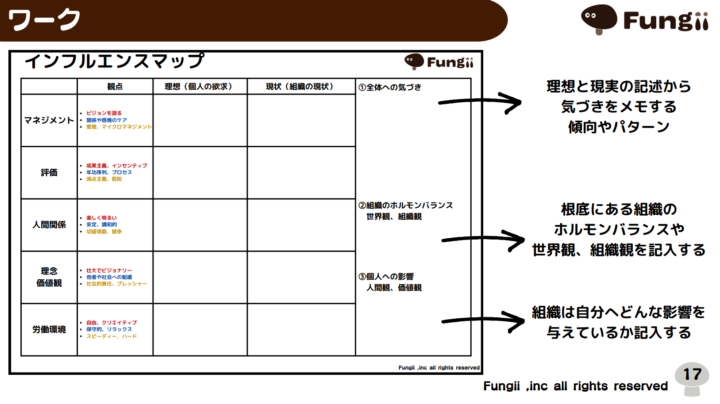

参加者の皆さんはホルモンについて理解を深めたところで、配布されたワークシートを活用し、自分が所属する組織のホルモンタイプを考察。組織の理念や人間関係、マネジメントなどワークシートに用意されたカテゴリ別にホルモン状況を「理想」と「現実」に分けて記入し、その状況から自分がどのような影響を受けているかを考察しました。記入したワークシートは同じテーブルで共有することでさらに客観視ができ、理解を深めている様子が伺えました。

・「組織は基本的に怒ホルモンを主体として構成されているが、建前として愛ホルモンがあるように感じた。組織としては恋ホルモンが最もバランス良いのではないかと思う。」

・「自分と組織、それぞれの考えをホルモン視点で整理ができて良かった。イベント参加者の方は恋ホルモンの方が多そうですね。」

・「個人のホルモンが組織のホルモンに影響を与えていることもあると思うし逆も然りだと思う。互いに影響を与え合いながら成り立っていると思うので、相互理解やバランス調整が大事だと感じます。」

最後に鈴木さんは「組織が抱えるさまざまな経営課題に対して表面的な解決策に取り組むだけでなく、目に見えないエネルギー面での原因を把握し解決策を考えることが大切です。例えばそれは純粋に睡眠の質を高めるとか、太陽の光を浴びるといったことで解決できる場合もあると思います。働く個人も自分自身でホルモンバランスの調和が取れるようセルフコントロールできるようになることも大事ですね。」と話しました。

イベント終わりにWORK MILLの岡本さんは「組織や個人を生命科学という視点で客観視することで、これはホルモンの仕業だから仕方ないと割り切れれば、否定にも繫がらないし上手くいくこともあるのではないでしょうか。互いがそうした視点をもっていけると良いですね。」と感想を述べました。

ホルモンという普段あまり意識をしない視点から仕事や組織への影響を考えることができ、参加された皆さんにとって新鮮で有意義な時間になったのではないでしょうか。愛・恋・怒と3分類のホルモンを軸にお話しを伺うなかで、どのホルモンが良い悪いではなく、個人も組織も状況に応じてホルモンパターンを意図的に変化・調整できるようになると健康といえる状態が保てるように感じました。

WORK MILLでは「はたらく」の多様な可能性を探るべく、今後もあらゆるイベントを開催していきます。気になるイベントがあればぜひご参加ください。

テキスト:赤星 昭江

写真:株式会社ATOMica、株式会社オカムラ

✅ 今回の出張先「point 0 marunouchi」とは?

「point 0 marunouchi」は、空間データの協創プラットフォーム『CRESNECT』の第1弾プロジェクトである「未来のオフィス空間」を実現していくための会員型コワーキングスペースで、オカムラではこの実証実験プロジェクトに参画しています。喫緊の社会課題のひとつである「働き方改革」をテーマに、理想のオフィス空間の実現を目指して、さまざまな空間コンテンツの実証実験を行っています。実際に人が働くオフィス空間を活用して、オフィスでの動線や仕事中の姿勢、室内の温湿度や内装のデザイン、照明・音・香り、アルコールも含めた飲食など、様々な要素が働く人に及ぼす効率性や創造性、健康への影響を収集・分析。実際にワークスペースの利用者のフィードバック情報も活用し、効果を検証しながら空間コンテンツの高度化を図ります。 またこれらの空間コンテンツを通じて、働く人の快適性やウェルネスが重要な評価ポイントとなるオフィス空間の認証制度「WELL Building Standard」のコワーキングスペースでの国内初の獲得も目指しています。

オープンイノベーション

Seaは"波打ちまざり、繋がる場"——さまざまな文脈で東京に集まる人たちが、シガラミ を脱ぎ、 好奇心 でつながり、共創を起こす場です。

毎月一夜限り、Seaは「Sea Side BAR」へと姿を変えます。グラスを片手に、あらゆる人たちが共に語らう共創BAR。

今回は2025年6月19日に開催されたSea Side BAR#2のイベントをレポートします。

詳細を読む

オープンイノベーション

Seaは"波打ちまざり、繋がる場"——さまざまな文脈で東京に集まる人たちが、シガラミ を脱ぎ、 好奇心 でつながり、共創を起こす場です。

毎月一夜限り、Seaは「Sea Side BAR」へと姿を変えます。グラスを片手に、あらゆる人たちが共に語らう共創BAR。

今回は2025年5月28日に開催されたSea Side BARの記念すべき初回イベントをレポートします。

詳細を読む

ワークショップ

ビジュアルを使って情報をまとめるグラフィックレコーディング(グラレコ)がビジネスのあらゆる場面で活用されていることはご存知でしょうか。複雑な内容を瞬時に相手へ伝えられるだけでなく、自分の思考の整理にも効果的なグラレコ。

今回は、重工業メーカーで新規事業を担当する傍ら、グラレコサービスなどを提供するSketch Communicationを立上げた原純哉さんをお招きし、誰でもすぐに実践できるビジュアル化のコツを学びました。

詳細を読む

「これからのはたらく」を知りたい方、考えたい方、つくりたい方、相談したい方、見学したい方、仲間が欲しい方・・・

もし少しでも「ピン」ときたら、お気軽にSeaにおたずねください。