REPORT

2024.12.11

【イベントレポート】「【法政大学梅崎ゼミ×Sea】「切断」と「接続」の休暇学 ‐休みからつくるキャリア」を開催しました

「休暇学」の研究を進められている法政大学キャリアデザイン学部・梅崎修先生、そして梅崎ゼミとのコラボ企画!自分のキャリアを考えたい今こそ、まずは休むことについて考えてみませんか?学生と社会人が交流しながら「休み方」について交流を深めた当日の様子をレポートします!(2024年12月11日開催)

2024.12.11

「休暇学」の研究を進められている法政大学キャリアデザイン学部・梅崎修先生、そして梅崎ゼミとのコラボ企画!自分のキャリアを考えたい今こそ、まずは休むことについて考えてみませんか?学生と社会人が交流しながら「休み方」について交流を深めた当日の様子をレポートします!(2024年12月11日開催)

働く環境を変え、働き方を変え、生き方を変えることをテーマに掲げるWORK MILL(ワークミル)プロジェクトでは、「はたらく」の多様な可能性を探るイベントを開催しています。今回は「休暇学」を研究する法政大学キャリアデザイン学部・梅崎修先生と梅崎ゼミの皆さんと一緒に、自身の休み方を見つめなおすワークショップイベントを開催しました。

イベント前半は梅崎先生から休暇学について講義をいただきました。日本人は休暇時間が長いがバランスに問題があると梅崎先生は話します。「生涯余暇時間≒余暇と定義すると、平均的な日本人の生涯余暇時間は短くありません。それは日本人が長寿であることから定年退職後の時間が長いことが理由としてあります。また、一日あたりで観察した場合、日本人は平日の余暇は減少している一方で、土曜日の余暇時間は増加している傾向にあります。つまり週末や定年退職後にまとめて休暇をとるというのが現代日本人の特徴と言える訳です」

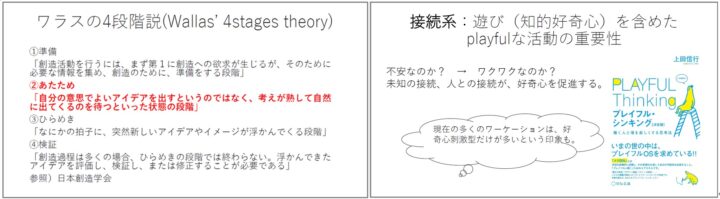

では、バランス良く休むために、どのような休み方を意識したら良いのでしょうか。梅崎先生は、人との交流を楽しみ思考を外に向かわせる「接続的休暇」と、人との接点を避け一人の時間を楽しみ思考を内に向かわせる「切断的休暇」の2つに休み方を分類できると話します。「ワーケーションを例に挙げると、旅先で現地の人と交流を楽しむ接続系と、ひとりで温泉や旅館にこもる切断系の2つの楽しみ方があると言えます。切断的休暇にはクリエイティビティな発想に期待ができ、これは“ワラスの4段階説”でも言われるように、創造的思考プロセスとして最初のインプット等の準備段階の次にくるIncubation(あたため)が重要であり、このあたため時間こそ切断的休暇そのもの。自然的に生まれてくるマインドワンダリングな時間によって良質なアウトプットができると言われています。例えばお風呂に入っている時間にアイデアが閃くなどは典型的な例ですね。また、昨今は副業などの働き方が推進されるなかで、企業が従業員の休み時間を管理する状態から、個人が自律的且つ積極的に休暇を取り入れ、自身のパフォーマンス管理をすることが求められるようになってきました。すべての人が接続と切断の波を意識したバランスの良い休暇を取り入れると良いですね」と梅崎先生は話します。

イベント後半では、各テーブルでワークショップを開催。ワークでは自分自身の年間を通した休暇時間の過ごし方を、接続的休暇と切断的休暇のどちらか且つ頻度を毎日から半年、1年と分類して記入し、テーブルの皆さんと共有をしました。互いの共有をふまえて、テーブルで1枚の模造紙に休み方をまとめて記入することで自身と他者の休み方を俯瞰的に認識しました。

接続的休暇では、1日単位として家族やパートナーとのご飯や雑談、1週間単位では友人とのご飯やサークル活動、1カ月単位では美容院や友人との遠出、半年から年間単位では実家への帰省や海外旅行などがあがりました。対して切断的休暇では、1日単位として読書や散歩、1週間単位では映画鑑賞や書店で過ごす時間や自転車で近場へ出かける、1カ月単位ではランニングやひとりで海や山へいくなどの遠出、半年から年間単位ではひとりでコンサートや美術館のほか大掃除などもあがりました。

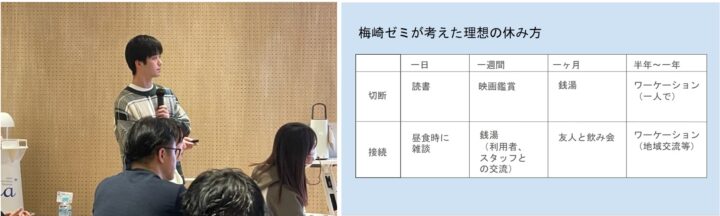

最初のワークショップ後に、法政大学梅崎ゼミの三嶋悠平さんは、ゼミで「日本人の休暇のあり方」についての研究計画を発表しました。日本人は睡眠時間が短く仕事の効率が悪いという現状に対して、巧みに休むことで生産性が上がるのではないかと仮説をしたうえで、ワーケーション施設と銭湯をそれぞれ調査。ワーケーション施設ではARUYO ODAWARAの施設を取り上げ、切断と接続を意識的に分けた空間設計になっていることや、THE RYOKAN TOKYO YUGAWARAでも切断に特化した空間を設けていることを紹介。都内9拠点の銭湯も事例にあげ、同じ銭湯であっても接続に特化した黄金湯(東京・錦糸町)や、切断に特化した金春湯(東京・品川)の事例をあげて紹介。同じ銭湯でも接続と接続の使い分けを確認できました。そのうえで、梅崎ゼミが考えた理想の休み方として切断的休暇では1日単位として読書、1週間単位では映画鑑賞、1か月単位では銭湯、半年から年間単位ではひとりでのワーケーションをあげ、接続的休暇では、1日単位として昼食時の雑談、1週間単位では利用者やスタッフとの交流を含む銭湯、1か月単位では友人との飲み会、半年から年間単位では地域交流型のワーケーションを提案しました。

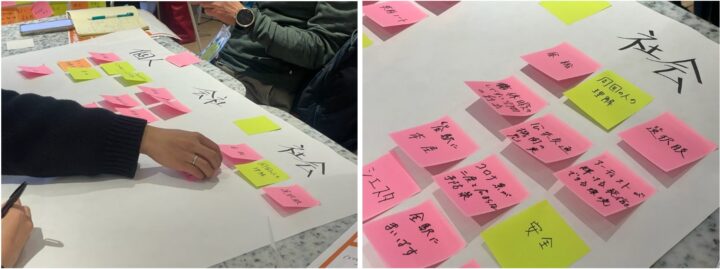

梅崎ゼミの発表をふまえて、理想の休み方を実現するために個人・会社・社会の3つに分けてどのように変わっていけば良いかを考え、テーブルで意見を出し合いました。個人単位では“働かない勇気を持つ”や“新しい新しい働き方を常に情報収集する”などの意見があがり、会社単位では“休みがパフォーマンスを上げるために大切という共通認識を持つ”や“ノー残業デーを設ける”、“メールやチャットは定時後禁止にする”などがあがり、社会単位では“ウェルビーイングフライデー制度をつくる”や“周囲の人の理解を促す”、“休暇のしやすい空間の創出”などがあがりました。

テーブルで意見を出し合い模造紙が完成したら、他のテーブルの意見もチェック。テーブル毎に全く違う意見が出されていて、こんな考え方もあったのか、と皆さん興味深い様子で見学をし、インプットの幅を広げました。

最後にイベントの司会進行を務めたWORK MILLの宮野さんは「社会が休暇に対する意識をトップダウン的に啓蒙したり、制度や法改正を行うことはハードルが高いかと思いますが、個人が休み方を考え定義することで、それがムーブメントとなり、会社が変わり社会が変わるという順番が良いかと思います。今回のイベントを通して一人一人が休み方を考えるということが小さな最初の一歩になりそうですね。」と感想を述べました。

日本人は働き者という印象がありますが、世界的にみて余暇時間が多いという事実にまず驚き、さらに休暇を“切断”と“接続”に分けて考えるという視点がとても新鮮でした。イベントで実施したワークショップは読者の皆さんも紙とペンを用意するだけで取り組めるかと思いますので、ぜひこの機会に考えていただき、理想的な休暇の取り方を実践に活かしていただけたらと思います。(編集後記:赤星昭江)

テキスト:赤星 昭江

写真:株式会社ATOMica、株式会社オカムラ

梅崎 修

法政大学キャリアデザイン学部・法政大学大学院地域創造インスティテュート

法政大学 梅崎ゼミのみなさん

オープンイノベーション

Seaは"波打ちまざり、繋がる場"——さまざまな文脈で東京に集まる人たちが、シガラミ を脱ぎ、 好奇心 でつながり、共創を起こす場です。

毎月一夜限り、Seaは「Sea Side BAR」へと姿を変えます。グラスを片手に、あらゆる人たちが共に語らう共創BAR。

今回は2025年6月19日に開催されたSea Side BAR#2のイベントをレポートします。

詳細を読む

オープンイノベーション

Seaは"波打ちまざり、繋がる場"——さまざまな文脈で東京に集まる人たちが、シガラミ を脱ぎ、 好奇心 でつながり、共創を起こす場です。

毎月一夜限り、Seaは「Sea Side BAR」へと姿を変えます。グラスを片手に、あらゆる人たちが共に語らう共創BAR。

今回は2025年5月28日に開催されたSea Side BARの記念すべき初回イベントをレポートします。

詳細を読む

ワークショップ

ビジュアルを使って情報をまとめるグラフィックレコーディング(グラレコ)がビジネスのあらゆる場面で活用されていることはご存知でしょうか。複雑な内容を瞬時に相手へ伝えられるだけでなく、自分の思考の整理にも効果的なグラレコ。

今回は、重工業メーカーで新規事業を担当する傍ら、グラレコサービスなどを提供するSketch Communicationを立上げた原純哉さんをお招きし、誰でもすぐに実践できるビジュアル化のコツを学びました。

詳細を読む

「これからのはたらく」を知りたい方、考えたい方、つくりたい方、相談したい方、見学したい方、仲間が欲しい方・・・

もし少しでも「ピン」ときたら、お気軽にSeaにおたずねください。