REPORT

2016.01.29

”SEA DAY 01” 開催レポート 前編

様々な企業が新しい試みに挑戦するケースが増えている中で、誰もが直面するのが「0→1(ゼロからイチを生み出す)」という課題。

日本企業の現状と課題に向き合い、「0→1」にどう取り組んでいくべきなのかを探りました。

2016.01.29

様々な企業が新しい試みに挑戦するケースが増えている中で、誰もが直面するのが「0→1(ゼロからイチを生み出す)」という課題。

日本企業の現状と課題に向き合い、「0→1」にどう取り組んでいくべきなのかを探りました。

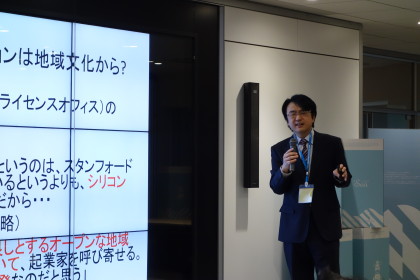

Seaが定期開催するカンファレンスイベントSEADAY。「組織内0→1(ゼロイチ)力」をテーマに、開催した今回のオープニングスピーチには、岡村製作所 遅野井が登壇しました。

「ビッグバンが起きる前の世界は、大きさゼロの無の状態だった」と、遅野井は現代宇宙論の一つの有力な考え方を持ち出しました。「何もない無の中でも、一瞬だけ存在できる小さな素粒子が沸き立つように生まれては消えていく。そして、物理で捉える最小よりもさらに小さい大きさの宇宙の卵が、1秒もかからないうちに指数関数的に大きくなり、そこで蓄えられた熱量が爆発的なエネルギーをもってビッグバンが起き、138億年に至る宇宙の歴史が始まった」。「あらゆる物質、そして我々の存在や秩序そのものが無から生まれ、強いインパクトとともに世の中に広がっていったということになる」。

また、人と人とのつながりを考える、社会ネットワーク理論の中に「構造的空隙」という理論があると述べました。「人と人との関係性は、『今はつながってないけれど、埋めれば有用な隙間』に戦略的価値がある。そのため、隙間を見渡せるような位置取りが必要」で、「見渡した隙間の中に橋を架けて関係性をつなぐ=結節点」になっていくことの重要性が、構造的空隙理論の中で語られているそうです。

スケールの大きな宇宙の話も、また身近な人間関係においても、何もないように見えているところでも、実は莫大なエネルギーが込められているということ。そして、0→1を起こすということは非常にエネルギッシュであり、なおかつタイミング、人のネットワークなど、いろいろな要素が大事になってくると考えられます。

最後に、遅野井は「今日集まっていただいた方は、『何か新しいアクションを起こしたい』『組織の中で、新しいつながりを活かして、新しい価値を生み出したい』と思っている方がたくさんだと思う。ここはまだつながっていない構造的空隙だらけだ。この無の中にいる、しかもそこでふつふつと湧きあがろうとしているみなさんのエネルギーを、今日は1日かけていろいろな形で体験しながら実感していただきたい」と締めくくりました。

Keynoteとして最初に登壇したのは、筑波大学大学院ビジネス科学研究科の立本博文氏。学術的な視点から、オープンイノベーションについて語っていただきました。

「オープンイノベーション」とは、当時、ハーバードビジネススクールにいたヘンリー・チェスブロウが2003年に提唱した概念のこと(現在、チェスブロウはUCB)。当初のオープンイノベーションは中央研究所を中心としたイノベーションをクローズドイノベーションだと批判。

「1950年代から行われている中央研究所は、技術は実っているが、社会にイノベーションをもたらしていない。NIH症候群がひどい。時代遅れなのでは?」という疑問を提示した。経済学では1980年代から、単一の企業(垂直統合企業など)がイノベーションを行うよりも、オープンな企業ネットワークをもとにして複数企業が共同してイノベーションを行うことに着目していた。

「オープンイノベーション」をきっかけに、このようなオープンなネットワークをベースとしたイノベーションの研究がすすんだ、といいます。

では、オープンイノベーションとは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。立本氏はその典型例と具体的な活動を、以下の4つの項目に分けて説明しました。

1、産学や産産/学学間の共同研究(国立研究所含む)

1つの研究に対し、複数の団体が参加したときに、新たなイノベーションが生まれるというもの

2、企業間での共同研究開発/オープン標準開発

オープンソースソフトウェアに代表される、標準化を目標としたようなもの

3、マッチング・エージェントや特許流通を使ったイノベーション

企業が仲介役となって、新しい組み合わせを提案するもの

4、スピンオフや実証実験を通した地域イノベーション

大企業からスピンオフし、地域の中で実証実験を行うもの、自動車の自動運転機能の開発など

続いて、これらの活動が、どういう意味でオープンなのかということを、「オープンエクスチェンジ」と「オープンアクセス」という2つの概念にわけて解説。社内、社外を問わずアイデアをオープンに交換するという意味のオープンエクスチェンジは、社内のアイデアだけが良いとは限らないのではないか、という発想から生まれたもの。「社外のアイデアを取り入れた方が、効率よくゼロからイチを生み出すことができる」と、立本氏は述べました。一方、オープンアクセスとは、周辺市場に対してオープンにアクセスできる環境を整えるということで、企業がメインとするビジネスだけでなく、その周辺のマーケットも整えた方が、企業にとって良い影響があるという概念を指す。「これは、ビジネスエコシステム的概念で、オープンアクセスを実践できれば、産業界全体に好影響がある」という。

そして、オープンイノベーションが活発なシリコンバレーの話題へ。立本氏は以前、スタンフォード大学のTLO(技術移転機関)の方に、「シリコンバレーのイノベーションが活発だというのは、スタンフォードのTLOが特別なことをしているというよりも、シリコンバレーという場所が特別だから」と言われたそうです。

「シリコンバレーは起業を良しとするオープンな地域。そういった文化、雰囲気が根付いていて、起業家を呼び寄せる。だからイノベーションが活発なんです」と、立本氏は、オープンイノベーションの活性化にはシリコンバレー的地域文化や、外からの雰囲気の醸成が必要であるという考えを示しました。

日本はオープンイノベーションが得意な地域文化を持ちえているのでしょうか。立本氏は、「日本はオープンイノベーションに向いている」と言います。「オープンイノベーションは、ネットワーク型のイノベーションである。日本の組織は、これまでネットワーク型イノベーションを得意としてきた。オープンイノベーションに通じるものはある。ただし、注意点もある。日本のネットワーク型イノベーションには系列企業間のものが多く含まれている。この点を気をつけないといけない。本当のオープンイノベーションは、自律的・分散的なもの。この点を気を付けないと、日本企業は意図しないうちに、オープンイノベーションの芽を摘んでしまう」。

日本には、個人としてオープンな人は多くいる。しかし、企業としてはどうだろうか。もともと日本企業はオープンな風土を持っていた。それが最近になってクローズになってしまっているように思う。企業として、オープンイノベーションを実践していくためには、それを引き出すような刺激や練習が必要なのかもしれません。

立本氏は、オープンイノベーションは「プラットフォームアプローチ」(ノードとノードを連結する「場」を提供する)であるとし、日本で40年前に議論された「良い場」の概念を紹介。日本は、オープンイノベーションに適した概念を40年前にすでに持っていたことを指摘し、「改めて、いまここで『良い場』をつくるためには、“Sea”をはじめとする空間や制度、チームといった『小道具』を使う必要があるのではないか」と締めくくりました。

「オープンイノベーションという考え方とは?実際に私たちがどんなことを実現できるということか?を考えていきたいと思います」と話し始めたのは、株式会社ロフトワークの林千晶氏。林氏は“Seek new potential”という言葉が好きだと言います。この言葉は、「新しい可能性を生み出していく」という意味で、「これは『0→1』を生み出していくオープンイノベーションの考え方を示していると思う」と述べました。

そして、「ゼロからイチ、つまり最初を作る人は何もないところからではなく、いまここにあり、毎日見ているものから、全く違う新しい価値を生み出すということがこれから求められているのではないか」と参加者に語りかけ、その力を「非常識を常識に変える力」と表現しました。

林氏は新しい価値を生みだすために、オープンな取り組みが必要な領域をいくつか紹介していきました。その一つは「農業」。フード&エネルギーの観点から、農業自体もオープンイノベーションが必要な領域であるとされてきており、この考え方は”Open Agriculture Initiative”と呼ばれています。日本だけではなく、世界においても多くの人が自分の子供を農家にしたくないと思っていると聞きます。

もし、世界中で農業をする人がいなくなったら私たちは一体何を食べるのでしょう。林氏はこの問題に、いまあるテクノロジーを生かしてはどうかと提案。「農業をやりたくないと思う人を作らないためにはどうしたらいいのか、もっと農業に対してオープンに考えていく必要があると思う」と語りました。

さらに林氏は、現在、世界で一番ビジネスとして投資が行われつつある「人工知能」も、もっと世界でオープンに向き合う必要のある領域であると話を続けます。揺らぎのある人間と、揺らぎのない人工知能、人工知能に人間の揺らぎをどのように組み込んでいくのかという倫理的な問題がある。国や文化によって倫理は異なり、世界の多様性をどうデザインしていくかが重要であるため、この問題もオープンに考えていく必要があると話しました。

つまり、「いまあるもの、動いているルールは変えなければいけないものがたくさんあるのではないか。オープンイノベーションとして異なるバックグラウンドの人々と話すことで、イノベーションを起こすことができる」と林氏は語りました。

また、オープンであることは何でも見せるということではなく、誰が来ても受け入れるということだと言います。「使ってほしい人にしかオープンにしない日本は、なんちゃってオープンであると言える。誰もが事前の許可なく参加できるフォーマットであること(完全管理からの脱却)」、「エコシステム(ビオトープ)の視点で設計すること(自社利益最大化からの脱却)」。この2つがイノベーションには必要だと林氏は指摘しました。

林氏が代表を務めるロフトワークでは、事業やプロジェクトの活動が、社会的な利益につながるような取り組みをしていきたいと考えていると話し、その事例として誰でもイノベーションを体感できる場のひとつにロフトワークが運営するFabCafeを紹介しました。

店内にはレーザーカッターや3Dプリンターなどのデジタル工作機器があり、それを使ってプロトタイピングを気軽に行うことができます。アイデアが実際の「もの」になれば、その「もの」を媒介してあらゆる人にアイデアが知られ、もっといいものが生まれるかもしれない。そこから世界が驚くようなイノベーションが生まれるかもしれない。誰でも気軽に参加できる場でのちょっとした体験が、イノベーションを起こす第一歩になるかもしれません。

最後に林氏はこれから立ち上げる”Open Bio Initiative”という取り組みを紹介。地球上に存在する様々な微生物はほとんどすべての産業領域にイノベーションを引き起こすのではないかと言われているそうです。「バイオに興味のある人すべてが参加でき、オープンにバイオテクノロジーの可能性を議論したい。人それぞれの能力が生かされていくような社会であれば、ビジネス、健康、幸せにもつながると考えています」と林氏はトークを締めくくりました。

立本氏、林氏の登壇後は、遅野井も交えてクロストークを実施。日本の企業、日本の組織におけるオープンイノベーションについて語られたトーク内容の一部をご紹介します。

立本氏:もともとは、日本企業はオープンイノベーション向きなのかもしれないが、阻害する何かがたまってきていると思う。まず一つはあまりにも近視眼的であること。全体のことを考えないと、イノベーションに逆らう「制約」が入ってきてしまう。

林氏:ベースとしては、歴史的にも日本人はオープンイノベーションが得意な国民性だと思う。人種的には海外の人が少ないという意味でガラパゴスだが、人が持っている職能の多様性はとても豊か。

たとえばレゴブロックで考えたとき、いろいろな形のブロックがあったほうがいろいろな形が作れる。だから日本はいろいろなものが作れる国。日本はオープンイノベーションが苦手、ガラパゴスだと言うけれど、私から見ると、日本はまじめでいいものを作りたいと思っている国だし、社会のために良いことがしたいと思っている国。

遅野井:日本人はまじめだから、きっちりやりすぎてしまうのでは。欧米流の経営のやり方が入ってきたが、たとえばコンプライアンスというと「内部統制」と訳されて、がんじがらめの管理の仕組みを社内で作るという、そのまじめな方向に行き過ぎていて、それがイノベーションの芽を摘み取っている。欧米の概念の輸入に失敗しているのでは。

遅野井:イノベーションだとか、オープンにやっていこうとすると、「全部取られてしまうのではないか」、「競合に知られたくはない」という意識が働いて、すごく損をしている。

林氏:社外秘やコンフィデンシャルと書いてある資料が多いが、果たして本当にそれのどこがコンフィデンシャルなのか問い直したほうがいいと思う。「商品を出す」という情報はメーカーにとってものすごく重要だと言われたことがあるが、情報は早く出したほうがいいのではないか。今の世の中はものが出たときが発売日じゃなくて、「出したい」と思って、そもそも「その課題を解決したいと思っている」と言った瞬間から関係は始まる。

立本氏:コンフィデンシャルというのは、営業秘密だってことを示したいからやっているわけではなくて、例えばそれが他の会社に盗まれることに対してディフェンスしたいからやっている。しかし、最近までは国外企業に対して訴えることはできなかった。「隣国に対してはまったく関係ないのだから隠しても意味がない」といった考え方をすれば、もう少し違う対応があるのでは。

また、リー・フレミングの研究結果に、「多様性が低いところでは平均よりもやや良い成果がかなりの確率で出る。多様性が高いところでは平均成果は下がるが、ばらつきが大きい。つまりものすごいジャンプ力がある」というものがある。これを会社に当てはめると、もしかしたら社内の中だけでやると生産性は高くなるかもしれないが、成長性とは別かもしれない。

Lunch Breakをはさみ、気持ち新たに午後の部に参加していただきたいという意味を込めて、参加者のみなさんと座禅を組む、「禅」の時間が設けられました。たくさんのイスが並べられていたSeaの空間が一変し、一面に畳が敷かれ、柔らかい香りと共にまるで広い和室のような印象に。

立本 博文

筑波大学大学院ビジネス科学研究科 准教授

筑波大学ビジネスサイエンス系准教授。東京大学ものづくり経営研究センター助教、兵庫県立大学経営学部准教授、MIT客員研究員を経て現職。日本知財学会理事。国際ビジネス研究学会、組織学会、多国籍企業研究学会に所属。著書に『オープン・イノベーション・システム』(晃洋書房、2011)、論文に「オープン・イノベーションとビジネス・エコシステム」(『組織科学』45(2),2011)他多数。専門はビジネス・エコシステムやプラットフォーム・ビジネス。

林 千晶

株式会社ロフトワーク 代表取締役

1971年生、アラブ首長国育ち。2000年にロフトワークを起業。Webデザイン、ビジネスデザイン、コミュニティデザイン、空間デザインなど、ロフトワークが手がけるプロジェクトは年間530件を超える。書籍『シェアをデザインする』『Webプロジェクトマネジメント標準』『グローバル・プロジェクトマネジメント』などを執筆。2015年4月、「株式会社飛騨の森でクマは踊る」を設立、代表取締役社長に就任。

市川 博久

アクセンチュア株式会社 オペレーションズ本部 インフラストラクチャサービスグループ マネジング・ディレクター/ オープン・イノベーション・イニシアティブ ソーシャルシフトユニットリード/ コーポレート・シチズンシップ推進室 若者の就業力・起業力強化チーム

1997年入社。2007年にインフラストラクチャ・アウトソーシング事業を立上げる。2010年よりCSR活動として雇用機会の創出にも参画。アクセンチュア・オープン・イノベーション・イニシアチブでは、イシューを切り出し、創発的にイノベーションを誘発することを目的とするソーシャルシフトユニットチームリードとしても従事。

角野 賢一

株式会社伊藤園 マーケティング本部

2009年6月より5年間、サンフランシスコ、シリコンバレーにてお〜いお茶の営業活動を行い、現地のIT企業を中心に「お〜いお茶ブーム」を起こす。2014年6月に日本に帰国してからは、「茶ッカソン(お茶xハッカソン)」というイベントを行い、お客様との新しい関わり方を模索しています。

鈴木 一十三

株式会社ローソン ホームコンビニエンス事業本部 部長 健康ステーション推進委員会

1999年ローソン入社。店舗勤務、人事部(社会保険担当)、商品開発、『プレミアムロールケーキ』プロジェクトメンバーを経て内閣官房国家戦略室に出向。その後営業戦略本部にて健康ステーション推進委員会事務局長を経て現在ホームコンビニエンス事業本部に着任。

細谷 らら

株式会社岡村製作所

1985年神奈川県生まれ。筑波大学芸術専門学群デザイン専攻プロダクトデザイン領域卒業後、株式会社岡村製作所へ入社。プロダクトデザイナーとして商品開発に携わる。CMF(” COLOR(色)”、”MATERIAL(素材)”、”FINISH(加工)”の3つ)の重要性に気づき、2015年からCMF専門のデザイナーとして商品開発に取り組んでいる。

オープンイノベーション

Seaは"波打ちまざり、繋がる場"——さまざまな文脈で東京に集まる人たちが、シガラミ を脱ぎ、 好奇心 でつながり、共創を起こす場です。

毎月一夜限り、Seaは「Sea Side BAR」へと姿を変えます。グラスを片手に、あらゆる人たちが共に語らう共創BAR。

今回は2025年6月19日に開催されたSea Side BAR#2のイベントをレポートします。

詳細を読む

オープンイノベーション

Seaは"波打ちまざり、繋がる場"——さまざまな文脈で東京に集まる人たちが、シガラミ を脱ぎ、 好奇心 でつながり、共創を起こす場です。

毎月一夜限り、Seaは「Sea Side BAR」へと姿を変えます。グラスを片手に、あらゆる人たちが共に語らう共創BAR。

今回は2025年5月28日に開催されたSea Side BARの記念すべき初回イベントをレポートします。

詳細を読む

ワークショップ

ビジュアルを使って情報をまとめるグラフィックレコーディング(グラレコ)がビジネスのあらゆる場面で活用されていることはご存知でしょうか。複雑な内容を瞬時に相手へ伝えられるだけでなく、自分の思考の整理にも効果的なグラレコ。

今回は、重工業メーカーで新規事業を担当する傍ら、グラレコサービスなどを提供するSketch Communicationを立上げた原純哉さんをお招きし、誰でもすぐに実践できるビジュアル化のコツを学びました。

詳細を読む

「これからのはたらく」を知りたい方、考えたい方、つくりたい方、相談したい方、見学したい方、仲間が欲しい方・・・

もし少しでも「ピン」ときたら、お気軽にSeaにおたずねください。